部門紹介

臨床検査とは

人間の身体は様々な成分で成り立っています。臨床検査は体内に発生した病的異常の発見、その原因の究明、病状の把握のために大きな役割を担い、医師の診断を確実にする為に検査業務を行っています。臨床検査は診断の他にも、患者さまにとって最良の治療法の選択やその治療効果の把握、治療効果の確認や重症度の判定、回復の度合いなどにも利用されます。

当院の臨床検査科では検査科長(病理医)1名、検査技師27名、検査助手3名体制で「良質の医療を病む人の立場にたって提供する」という病院理念のもと患者さまが必要とする検査に対応しています。

検査をする前に

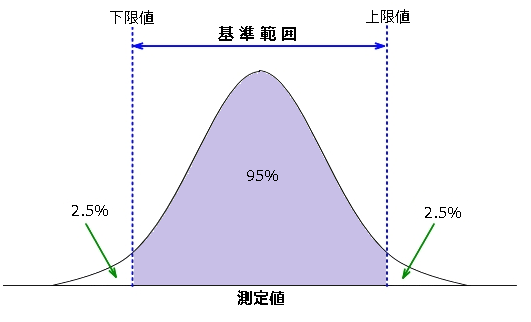

基準値(基準範囲)について

基準値には以前は「正常値」といわれていました。しかし、正常値自体にも個人差があり、現在は基準値と呼ぶようになっています。

基準値は下の図のように、検査項目ごとに健康な人を測定して、結果の95%の幅をとって求めています。従って血液検査の基準値の多くは、上限値と下限値という幅があります。

検査結果についての資料はこちら

注意していただきたいこと

自分の検査結果が異常値であった場合、勝手に判断せずに必ず主治医にご相談ください。

検査結果には、採血がスムーズにいかなかったために起こる異常値や、採血時の条件、性差(男性、女性)、年齢(子供、成人、高齢者)で変化することがあります。また同じ検査を行った場合でも、病気の種類によって結果の意義は異なることがあります。

検査結果は主治医が総合的に判断して、患者さまに説明します。

各種検査内容について

生化学検査は血液や尿中に含まれている化学物質を測定し健康状態、病気の診断や治療効果の判定を行う重要な検査の一つです。

当検査室で行われている検査項目を紹介します。

-

心臓、血管系に関係する検査

CK-MB、BNP、トロポニンI、ミオグロビン、NT-pro BNP - 消化器に関係する検査

- AST、ALT、ALP、γGTP、AMY、Ch-E、LD、CK、ビリルビン、蛋白、アルブミン、総コレステロール、TG、HDL-C、LDL-C、NH3、P-AMY

- 腎臓に関係する検査

- BUN、UA、Cr、eGFR、CCr、尿中微量アルブミン、尿蛋白定量、重炭酸塩

- 内分泌、代謝に関係する検査

- 血糖値、HbA1c、グリコアルブミン、インスリン、TSH、FT3、FT4、ACTH、コルチゾール、TRAb、C-ペプチド

- 電解質検査

- Na、K、Cl

- 薬物検査

- シクロスポリン、バルプロ酸、ジゴキシン、タクロリムス、バンコマイシン

- その他

- Ca、Fe、Mg、フェリチン、プレアルブミン、無機リン

- 免疫検査

- 免疫グロブリン(IgG、IgA、IgM)

- 腫瘍マーカー

- CEA、AFP、CA19-9、CA125、PSA、可溶性IL‐2レセプター、PIVKA-Ⅱ、SCC

- 感染症

- CRP、HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体、HCV抗体、HIV Ag/Ab、HTLV-Ⅰ/Ⅱ抗体、RPR、TP抗体、プレセプシン

その他の検査は外部委託しており、2日から1ヶ月ほどで検査結果がでます。

CK-MB

CK(クレアチンキナーゼ)の3種類のうちの1つで、心筋に多く存在する酵素です。急性心筋梗塞の場合、発症後数時間で上昇します。その他、筋障害、心臓障害、多発性筋炎、粘液水腫、筋ジストロフィーでも上昇します。

BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)

心臓に負担がかかると心臓(主に心室)から血液に分泌されるホルモンで、このBNPの数値が高いほど心臓に負担がかかっているといえます。心筋梗塞、心不全の診断・予後判定に有用です。急性心不全、慢性心不全、狭心症、急性心筋梗塞、腎不全、高血圧症、弁膜症などの疾患で上昇します。

トロポニンI

心筋の構造蛋白でカルシウムの活性化に関与しており、筋収縮機能を調整しています。 トロポニンIはその中の1つで心筋特異性が極めて高く、急性心筋梗塞では数時間で上昇します。 心筋炎、腎不全でも上昇します。

ミオグロビン

心筋や骨格筋に存在するヘム蛋白です。酸素を筋組織で受けとり運搬・貯蔵し,エネルギー産生系に供給する働きがあります。ミオグロビンは圧迫を受けた筋肉が開放されると大量に流れ出し、血液中、尿中に排出されます。急性心筋梗塞、筋ジストロフィー、多発性筋炎、皮膚筋炎で上昇します。

血液一般検査

血液一般検査は血液中に含まれる赤血球、白血球、血小板の量や大きさを調べる検査です。

- 赤血球

- 貧血や出血、慢性感染症で減少し、多血症で増加します。

- ヘモグロビン

- 赤血球中に存在し、酸素と結びつく性質があります。ヘモグロビンの値が低くなると貧血となります。

- 白血球

- 感染症、白血病などで増減します。化学療法では白血球の数が重要になります。

- 血小板

- 出血傾向の判定など凝固検査と共に用いられます。

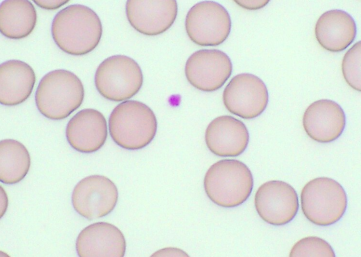

血液像検査

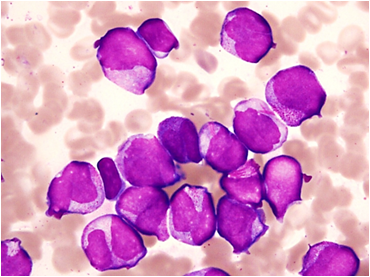

赤血球、白血球、血小板の形や異常な細胞が出現していないか、標本を作製し、染色して、顕微鏡で判定する検査です。異常が見つかると骨髄検査を行い、確定診断を行います。白血病の治療効果の診断にも使用されます。

赤血球

大きさ8μmで核がなく、中心がくびれた円盤状で1μL中に300万~400万個も含まれています。 鉄欠乏性貧血は貧血の中でも一番多く、文字通り鉄不足により赤血球成分が作れなくなり、赤血球の大きさは小さくなります。 ビタミンB12、葉酸欠乏による貧血は、反対に赤血球が大きくなります。

白血球

生体防御機能、免疫機能を担当し、大きく分けて5種類あります。

好中球

細菌類の捕食・殺菌を行います。

リンパ球

抗体(免疫グロブリン)などを使ってあらゆる異物に対して攻撃します。特にウイルスなどの小さな異物や腫瘍細胞に対して、攻撃をします。

単球

感染に対する免疫の開始に重要であり、細菌などの異物を細胞内に取り込み、殺菌を行います。断片化した異物を、リンパ球に抗原提示して、免疫反応が開始されます。

好酸球

主な役割は寄生虫・寄生虫卵の傷害とアレルギー反応の制御を行います。

好塩基球

生体内のアレルギー反応の中心的な役割を果たします。生体の免疫機能に関与していると考えられるが、はっきりとした存在意義は不明です。

血小板

出血したときに、傷口を塞ぎ止血をする役割があります。血小板の数が少ない場合、血小板凝固機能が異常の場合は出血が止まりにくくなります。 血管に破損がなく血管内で止血機能が働いた場合、血栓となり血管が詰まってしまいます。心臓の血管で詰まることを心筋梗塞、脳の血管で詰まることを脳梗塞と言います。心筋梗塞、脳梗塞は別の要因でも起こることがあります。

凝固検査

凝固検査とは、血液が固まる機能を調べる検査です。人間の体は、止血する機能(凝固)と、血栓を溶かす機能(線溶)を持っています。通常はこの二つの機能はバランスよく働きますが、どちらかの機能が亢進または抑制されることにより血液凝固異常が起こります。

主な検査項目としてPT、APTT、Fib(フィブリノゲン)などが挙げられます。PT、APTTは血液が固まるまでの時間をみる項目です。ワーファリンのモニタリングにはPT-INRを用いています。Fibは血液が固まる時に必要なたんぱく質です。感染症や心筋梗塞などで上昇し、血栓ができている時は消費されて減少します。また、Fibは肝臓で合成されるため、肝機能検査にも用いられます。

凝固検査を行うことで、心筋梗塞や脳梗塞、DIC(播種性血管内凝固症候群)などの疾患の有無や程度、ワーファリンやヘパリンなどの薬の治療効果を調べることができ、術前検査にも利用されます。

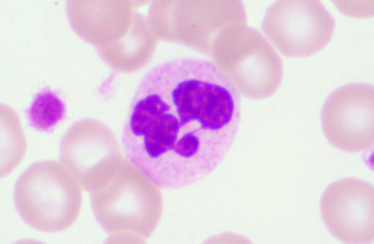

骨髄検査

骨髄検査は骨の中(骨髄)にある骨髄液を吸引、または骨組織を含む造血組織を採取する方法によって行われる造血組織の検査です。目的は貧血症の精査、血球減少の精査、血球増多の精査、血液疾患の診断(急性白血病の疑い、リンパ系腫瘍の疑い、悪性リンパ腫の骨髄浸潤、癌の骨髄転移)、不明熱や肝脾腫の精査、治療効果判定、再発の有無などを判断するために行われます。

骨髄検査には骨髄像の鏡検、病理組織検査、染色体・遺伝子検査、細胞表面マーカー分析などの検査があり、これらを組み合わせて診断・治療効果判定が行われます。

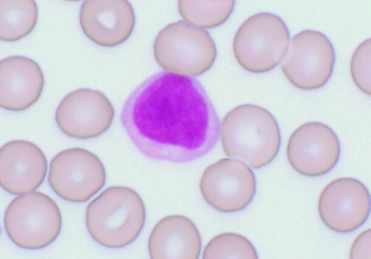

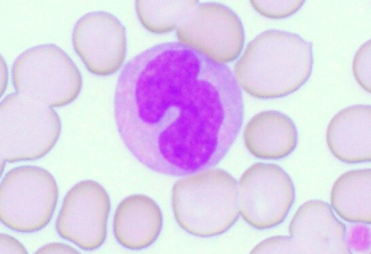

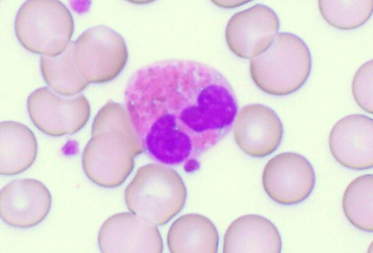

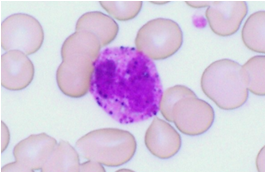

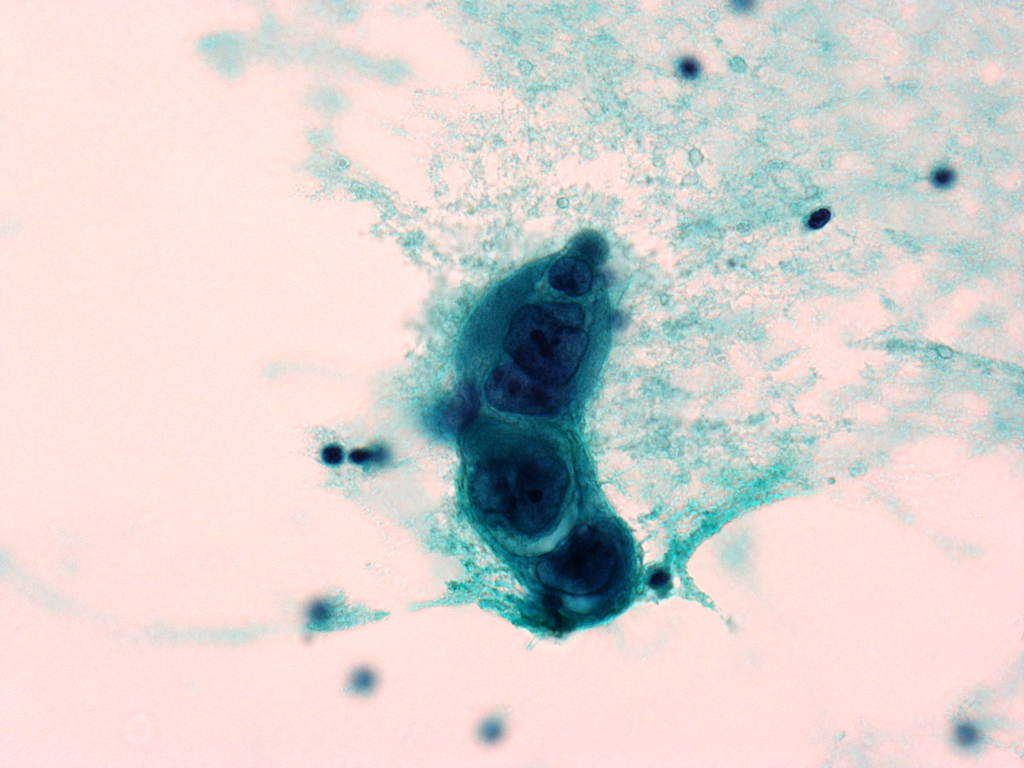

急性前骨髄性白血病の症例

急性前骨髄性白血病の症例

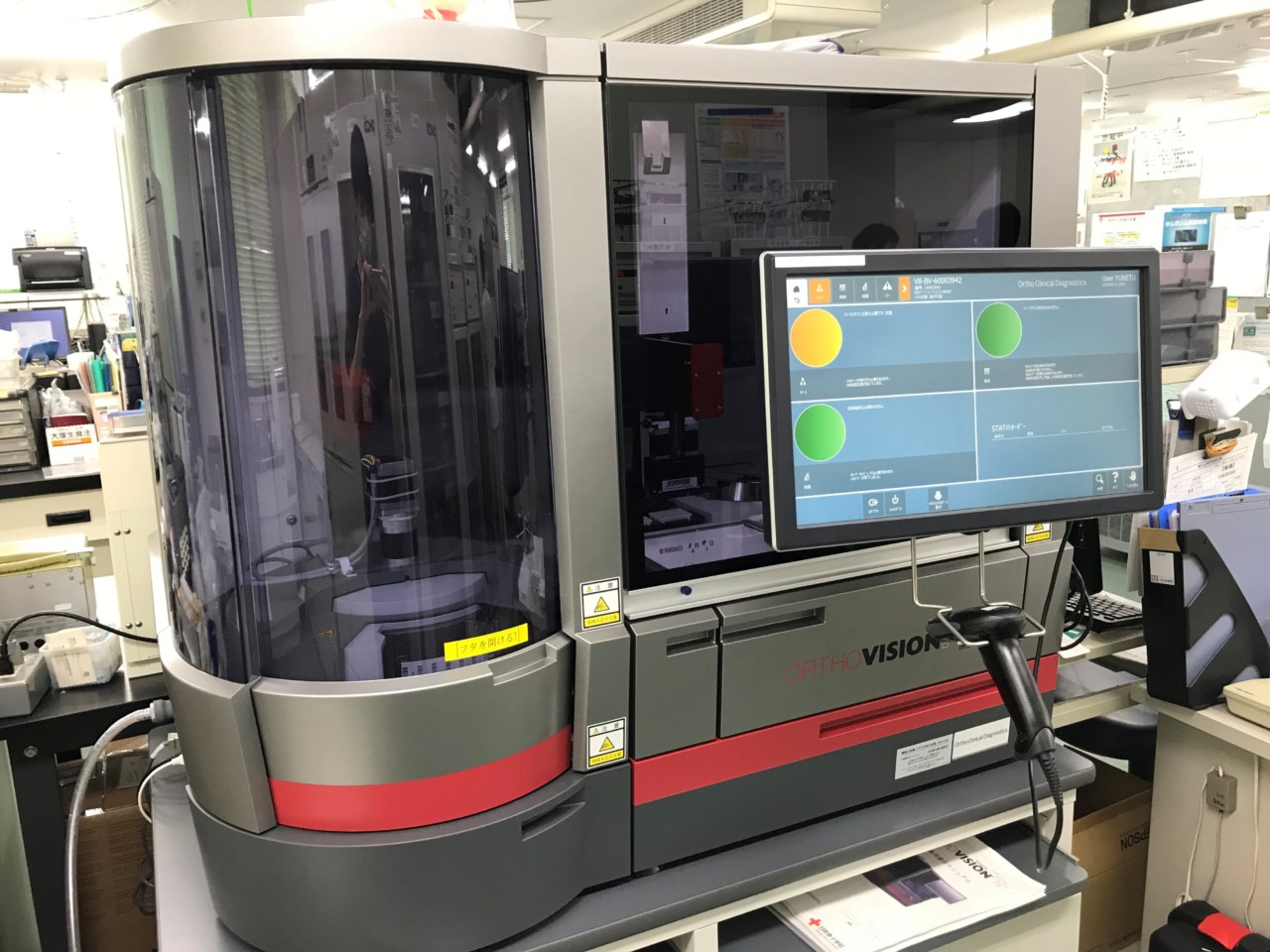

輸血は、病気や手術などで必要な血液成分(赤血球や血小板、凝固因子など)が不足した場合に他者の血液成分によりそれを補うことをいいます。肝臓移植、腎臓移植、心臓移植といった臓器移植のひとつであるとされ、安全に行うための検査が必ず必要になります。 輸血にも“合う”血液と“合わない”血液があります。 “合う”条件として最も重要なのが血液型です。

今ではありえない話ですが・・昔のドラマであった「A型の方いらっしゃいませんか!?」と看護師さんが叫んでいるシーン。これは、A型の人にB型の血液を輸血するとその血液(赤血球)が溶けてしまい、重体に陥ってしまうため、患者さまと同じ血液型の方を探しているわけです。輸血の基本は同じ血液型。だからこそ間違いがないように血液製剤は型別で色分けされています。(写真参照)

ただし、常に同じでなくてはいけないわけではありません。同型でなくても溶けない組み合わせがあるのです。赤血球製剤はO型が何型に輸血しても大丈夫な万能製剤!血小板製剤や血漿製剤(凝固因子製剤)はAB型が万能製剤!!大出血など血液型の検査を行う時間がない緊急時は、O型赤血球製剤やAB型血漿製剤(異型適合輸血といいます)の使用も考慮しなくてはなりません。

上記の検査は他人の血液を使用する場合ですが、緊急ではない予定された手術において術前に自分の血液を貯めておき、手術時に使用する自己血輸血というのがあります。他人の血液を使用することによる感染症やアレルギー反応などの副作用を防ぐことができる利点があります。輸血検査室では、この自家採血した血液の調整、保管管理も行っています。

全自動輸血検査装置

血液型検査用試薬

少し難しい検査もあります。

血液型が同じでも、“合わない”場合があります。その原因で最も多いのが不規則抗体といわれるものです。

人間は自分以外(細菌やウイルスなどなど・・)の異物が体内に入ると、それを除去しようと抗体を産生します。

赤血球に対してもそうです。過去に輸血、妊娠・出産などの経験があると、この不規則抗体を持っていることがあります。生まれつき持っている人もいます。

輸血検査室では、血液型や不規則抗体をはじめ、さまざまな検査を行い、それぞれの患者さまに“合う”血液を決めています。

感染症は微生物によって引き起こされる病気です。 病気の原因となる微生物には、原虫、真菌、細菌、ウイルスなどがあります。

膀胱炎になっておしっこをするときに痛みがあったり、尿が濁る、臭いが強くなったりしたことはありませんか?この膀胱炎は微生物の中の細菌による感染症のうちのひとつなのです。

細菌検査は感染症の中でも特に細菌感染症について調べる検査です。

感染症があるかないかを早く、的確に見極めて、感染症の原因となっている菌は何かを調べ、その菌に対して一番効く薬を選ぶために必要な検査です。

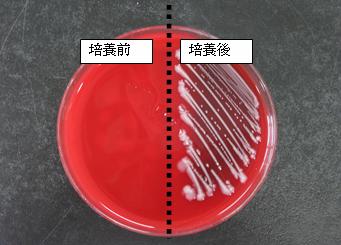

一般細菌検査

喀痰・尿・膿・糞便・血液などを検査材料とし、塗抹検査と培養検査を行います。塗抹検査はスライドガラスに検体を塗って染色液で染め、顕微鏡で菌がいるかいないか、どんな形で何色に染まっているかを観察します。菌によっては特有な形をしているため、この時点でおおよその見当をつける事が出来るので大切な情報源となります。

培養検査は、色々な種類の培地を使用し、人工的に菌を発育させます。培地は畑でいう土の役割をし、菌が育つのに必要な栄養素が含まれています。発育に必要とされる栄養素は菌によって異なり、また、酸素を好んで発育する菌、一定温度でしか発育しない菌など発育条件も異なります。そのため培地を使い分け、菌が一番育ちやすい環境で培養します。

培養検査には平均1~3日かかり、発育すると培地上に点状のポツポツとした集落が形成されます。これはコロニーと呼ばれるもので、菌の存在を証明するものとなります。しかし、コロニー形成=感染症があるではなく、感染症の原因となる菌は尿や喀痰、血液など検査材料によっても差があります。これは私たちの体内に常在菌が存在するからです。

感染症の原因である細菌がわかると、薬剤感受性検査を行います。原因菌に一番効く薬が何かを調べる検査です。この検査により治療に使う薬が決まります。細菌は抗生物質で治療できるのです。

真菌検査

カビ、酵母、キノコ、これらをまとめて真菌といいます。 形の違いから酵母と菌糸に分けられ、酵母は一個一個の単一細胞からなり、菌糸は糸状のつくりをしています。

酵母のひとつにカンジダとよばれるものがあります。膣カンジダなどの原因菌として耳にする真菌ですが、女性の膣内には常在菌として存在し、普段は膣内のバランスを保っています。

病気などで免疫力が低下すると局所で病原性を発揮して、時に気管支・肺などの呼吸器や内臓を侵すこともあります。水虫なども真菌の一種です。

カンジタ

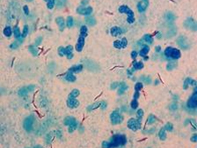

抗酸菌検査

今でも恐ろしい病気として結核があります。これは抗酸菌の一種となる結核菌が原因となって引き起こされます。

抗酸菌は一度染色されると酸やアルコールで脱色されにくいことから抗酸菌と呼ばれます。

抗酸菌は結核の原因となる結核菌とそれ以外の非結核性抗酸菌群に大きく分けられます。抗酸菌は脂肪分をたくさん含むため、加温し特殊な染色液で染色します。

検査としては、一般細菌と同様に塗抹検査、培養検査(抗酸菌専用の固形培地を使います)を行い抗酸菌がいるかいないか調べます。ただし培養検査には2ヶ月近くかかる場合もあります。

結核菌

病理は2008年4月に新設されました。常勤病理医(認定病理医、細胞診専門医)1名、非常勤病理医3名、臨床検査技師2名(細胞検査士2名)で、病理組織検査、術中迅速病理組織検査、細胞診検査、術中迅速細胞診、病理解剖を行っています。

病理組織検査

病理組織検査は患者さまの病変部から採取された組織検体(生検材料や手術材料)を顕微鏡で病理組織学的に診断する検査です。病変部そのものを組織・細胞・分子レベルで評価し、適切な治療を行う上で有用な情報を提供します。病理組織検査は様々な処理行程が必要なため、組織が提出されて診断がでるまで1週間程度を要する時間のかかる検査です。

まず、採取された組織は10%ホルマリンで固定されます(同時に細菌検査や遺伝子検査を行う場合には、別途連絡し、未固定のまま提出されます)。固定された組織は病理医の手で病変部を小さく切り出され、脱水、脱アルコール、包埋剤浸透処理を経てパラフィンという蝋で固められます。パラフィン包埋された組織は2〜4μmの薄さに切られ、Hematoxylin-Eosin(HE)染色やその他特殊染色で色付けされ、標本が作製されます。

その後、病理医が顕微鏡で標本を観察し、病変の有無、腫瘍の良悪性、広がり、深達度、切除断端の腫瘍の有無等を評価・診断を行います。組織の形態のみでは判定が困難な場合、更に数日かけて免疫組織化学的染色を行います。

薄切の様子

薄切の様子

染色後の標本

染色後の標本

術中迅速病理組織検査

手術中に採取された組織を急速に冷凍して、薄く切り、染色し、顕微鏡で観察します。通常の組織検査よりやや正確さに欠けますが、手術中に診断がされるため、過剰な手術侵襲を避けることができます。病理組織検査と同様に病理医が診断を行い、15分~30分程度要します。

細胞診検査

細胞診検査は擦過や穿刺で採取された細胞を顕微鏡で観察し、悪性細胞の有無、感染症の有無等を診断する検査です。

検体には婦人科スメア、尿、喀痰、体腔液、等があり、標本を作製し、95%アルコールで固定します。固定後はPapanicolaou染色やGiemsa染色で細胞に色を付け顕微鏡で観察・診断を行います。スクリーニングは細胞検査士、陽性診断は病理医が行い、結果報告に1~3日程度要します。

悪性細胞

悪性細胞

術中迅速細胞診

手術中に採取された検体を顕微鏡で観察し、悪性細胞の有無、感染症の有無等を診断します。診断は病理医と細胞検査士が行い、30分程度要します。

病理解剖

不幸にして亡くなられた患者さまの死因、病変部等の確認を病理組織検査と同様に行います。診断後ご遺族様への説明、臨床病理の会(CPC:臨床各科との合同カンファレンス)が行われます。

尿検査

一般定性

尿のpH、比重、尿中成分(蛋白、糖、ビリルビン、ケトン、ウロビリノゲン、潜血、白血球等)の有無を試験紙で判定します。腎疾患、糖尿病、膀胱炎等の検査です。

尿沈渣

尿を遠心分離し下に溜まった尿沈渣成分(赤血球、白血球、上皮細胞、円柱、細菌等)を顕微鏡で観察します。悪性細胞の有無、膀胱炎、腎疾患等の検査です。

便検査

便潜血検査

便中の血液の混入を検査し、大腸がん等の消化管出血の有無を調べる検査です。

迅速検査

特定の細菌やウイルスを対象に短時間(30分以内)で検出できる検査です。当院では下記の5種類のキットを使用しています。

- インフルエンザ抗原検査(呼吸器感染症)

- RSウイルス抗原検査(呼吸器感染症)

- 尿中肺炎球菌抗原検査(呼吸器感染症)

- 尿中レジオネラ抗原検査(呼吸器感染症)

- 尿中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査(消化器感染症)

安静時心電図(標準12誘導)

心臓を動かしている電気の流れを波形として記録し、主に不整脈や狭心症・心筋梗塞の有無を調べる検査です。

健康診断や人間ドックなどの集団検診や手術前にも行われています。

- 検査

- 両手首・足首・胸に電極をつけ、記録します。

- 検査時間

- 5分

運動負荷試験

運動することによって起こる狭心症の判定や、心臓疾患をもつ患者が運動に耐えられるかの判定を行うための検査です。

また脈が遅い患者で、運動によって十分な心拍数まで上がるかどうかを知りたい場合にも行います。

マスター負荷心電図

凸型の階段を昇降して往復する運動を一定時間一定回数行って心臓に負担をかけ、安静時と運動後の心電図を比べて判定を行います。

- 検査時間

- 15~20分

トレッドミル負荷心電図

速度・傾きの変えられるベルトコンベア状の機械の上を歩き、運動します。心電図の電極を着けて行い、運動前・中・後の心電図変化を観察し判定します。

- 検査時間

- 30分

冷水負荷心電図

小児におけるQT延長症候群の判定に用います。

- 検査

- 氷水に顔を浸けることによって、心電図の「QT延長」という変化が起こるかを観察します。

- 検査時間

- 20分

加算平均心電図

重症になる可能性の高い不整脈が起こりやすいかを調べる検査です。

- 検査

- 胸と背中にシールの電極を貼り付け、電極とコードでつながっている小型の心電図記録器へ記録します。その心電図を解析専用ソフトの入ったパソコンに取り込み、解析します。

LP(遅延電位)

20分間心電図を記録します。記録した心電図波形を重ね合わせて表示すると、 検出したい微弱な波を増大させることができます。その増幅させた波の出現時間や電圧によって判定します。

- 検査時間

- 30分

ホルター心電図(24時間心電図)

病院で行う安静時心電図は、その時点での心臓の状態の記録です。検査時にその不整脈や発作が起きていなければ見つけることができません。運動時や夜間・早朝に起こる発作、数の少ない不整脈や動悸・胸痛などの胸部症状を調べるために行うのがホルター心電図です。

- 検査

- 胸にシールの電極を貼り付け、電極とコードでつながっている小型の心電図記録器を携帯し、1日(24時間)の心電図を記録します。翌日、記録した心電図を解析専用ソフトの入ったパソコンに取り込み、不整脈の種類や数、起きている時間などを解析します。

- 検査時間

- 約24時間

自律神経機能検査

CVR-R

主に糖尿病患者において、自律神経の機能が損なわれていないかを調べる検査です。

- 検査

- 安静時心電図の検査と同様の姿勢で行います。3分間の心電図記録の心拍と心拍の間隔を計測し、解析します。

- 検査時間

- 10分

ヘッドアップチルトテスト

原因不明の失神やめまいのある患者で、神経調節性失神が疑われる場合に行います。

- 検査

- 立った状態を続けることよって起こる心電図と血圧の変化を測定します。

- 検査時間

- 1時間30分

呼吸機能検査(肺機能検査)

慢性閉塞性肺疾患(COPD.慢性気管支炎、肺気腫)や気管支喘息、間質性肺炎、肺繊維症などの診断や重症度判定、薬の効果判定などに用いる検査です。 人間ドックや手術前などでも行われます。

- 検査

- やりかたの基本は、機械につながったホースの先を口でくわえ、鼻をつまんで口だけで息をします。その状態のまま、臨床検査技師の合図に合わせて長く吹 いたり強く吹いたり、口で色々な呼吸をします。さまざまな呼吸のやりかたで検査し、 肺活量、一秒量、一秒率、残気量など多くの項目を測定します。

- 検査時間

- 15~30分

- 肺活量(VC)

- フローボリューム,努力性肺活量(FVC)

- 機能的残気量(FRC)

- 肺拡散能(DLCO)

圧脈波検査

足関節上腕血圧比/脈波(ABI/PWV)検査

動脈硬化(高血圧、糖尿病などによっても起こる)の診断に用いる検査です。

- 検査

- 両腕両足首に血圧測定のカフを巻き、血圧と脈の波形を測定します。計測値や波形によって判定します。

- 検査時間

- 10分

つま先立ち負荷

まっすぐに立ち、両足でつま先立ちして戻るという動作を繰り返し行います。安静時と運動後に測定を行い、運動前後を比べて判定をします。

- 検査時間

- 20分

皮膚灌流圧(SPP)検査

足の皮膚の血流の状態を測定し、末梢血管の血流障害の程度を推測する検査です。糖尿病などによって足に潰瘍のある患者では、潰瘍の治癒の可能性を判定します。

- 検査

- 足に血流を感知するセンサーをあて、その上から血圧測定のカフを巻きます。血流を止める程度にカフを加圧した後、圧力を徐々に下げ、再び血流が回復したときの圧(SPP)を測定し判定します。

- 検査時間

- 30分

聴力検査

オージオグラム

中耳炎、突発性難聴、騒音性難聴、メニエール病などの難聴の程度を調べる検査です。健康診断でも行われます。

- 検査

- 防音室で両耳にヘッドホンをつけます。125~8000Hzのさまざまな高さの音を聴き、どのくらい小さな音が聞こえるかを測定します。

- 検査時間

- 15分

チンパノメトリ

中耳炎、耳管狭窄症、鼓膜裂孔などの患者で、耳の鼓膜や耳小骨の具合を調べる検査です。

- 検査

- 小さな機械を耳に当て、鼓膜の動きを測定します。

- 検査時間

- 10分

リフレックス

顔面にある神経の障害(顔面神経麻痺)が、耳の中にあるアブミ骨筋の障害によって起こったものかを調べる検査です。大きな音が入ってくると、耳の障害を防ぐためアブミ骨筋が鼓膜の動きを制限するという働きがあります。

- 検査

- 片耳に音の高さと大きさを変えて聞かせ、アブミ骨筋が機能しているかを調べます。

- 検査時間

- 10分

脳波検査

てんかん、けいれん、意識障害、脳外傷、脳腫瘍、脳死判定などで行われる検査です。さまざまな脳の病気やけがによって、脳の活動は障害されます。脳の活動というのは電気の流れそのものです。

その電気信号を頭皮につけた電極で感知して、波形として記録することによって、脳の障害した部位や種類を知ることができます。

- 検査

- ごく小さな皿のような電極がたくさん縫い付けられた帽子を頭にかぶります。ベッドに寝て目を閉じた状態で、脳波を記録します。「開閉眼」や「光刺激」、「過呼吸」を行うことによって安静閉眼時には現れない脳波を引き出し、その変化を観察します。また「睡眠」時の脳波を記録することもあります。

- 検査時間

- 60分

神経伝導速度

四肢のしびれや脱力のある患者また糖尿病で神経障害のある患者で、末梢神経障害が疑われる場合にその度合いを調べるために行います。

- 検査

- 手首・掌・肘を通る神経を検査します。皮膚の上から神経に沿った2ヶ所を電気刺激して電気の伝わる速度を測定します。電気で刺激するため、その部位がぴりぴりしますが体には影響ありません。

- 検査時間

- 30分

心血管エコー室では、現在予約制をとることで待ち時間の短縮に努めております。しかし、緊急時や重篤な患者さまの場合は最優先で検査させていただいております。

そのため予約時間内に検査できない場合もございます。患者さまとそのご家族の方にはご理解とご協力をお願いいたします。

エコー検査は患者さまの状態により検査内容や検査時間が大きく異なる検査であり、それゆえ患者さまの不安も大きくなる検査とも言えます。できる限り安心して検査を進められますように配慮しておりますが、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

心臓超音波検査

超音波(人間の耳には聞こえない振動数の高い音)を通して心臓の動き(収縮や拡張の程度)、弁の動き(弁の閉鎖不全や狭窄の有無)、心臓の肥大や拡大の有無などを調べる検査です。

- 検査時間

- 15~30分程度

下肢・上肢血管超音波検査

血管は静脈と動脈に大きく分かれます。

動脈検査は超音波を通して動脈の流れや血管の狭窄や閉塞などを観察します。動脈の大きさも測り、拡大がないかも診ていきます。

静脈検査は静脈の内部に血栓(血のかたまり)ができていないか、静脈の弁の機能不全、静脈の拡大などを観察します。

- 検査時間

- 30分程度

検査は症状のある部位だけでなく、対照としてそれ以外の部位も確認させていただくことがあります。また、体位の変化によって検査結果が異なる場合(特に静脈瘤の検査)はできる限り患者さまにご協力をお願いしています(立位・座位の状態での検査をお願いすることがございます)

腎動脈の超音波検査

高血圧の中の2~5%に腎性高血圧症の方がいらっしゃいます。腎性高血圧は腎血管性と腎実質性の高血圧の二つに分かれます。

腎動脈の狭窄の有無や腎臓の内部の血流の状態を観察いたします。

- 検査時間

- 15分程度

経食道超音波検査

弁膜症(弁の閉鎖不全や狭窄)の原因検索や不整脈による心臓内の血栓の有無を確認します。通常は胸から超音波をあてて検査しますが、より詳細に病態を把握するために先端に超音波の装置をつけた管を口から飲み込んで検査します。ちょうど食道まで管を持っていき、食道から心臓を診ていきます。

(内視鏡検査と似ています。担当医からの充分な説明にご理解いただいた上で医師が施行いたします。患者さまによってはご気分が悪くなる方がいらっしゃいますが、患者さまの体調にも充分に配慮して行なっております)

- 検査時間

- 30分程度

腹部超音波検査

腹部超音波検査は、腹部に超音波をあて主に5つの臓器(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓)の異常がないかを調べる検査です。

症状により、食道・胃・腸管などの消化器や膀胱・前立腺・子宮・卵巣等も検査の対象になります。

- 検査時間

- 15~20分程度

(症状や検査目的により検査時間が長くなる場合があります。)

表在超音波検査

表在超音波検査は、甲状腺や耳下腺、リンパ節、皮膚など体表面に近いところに異常がないかを調べる検査です。疾患の有無や経過観察、治療効果判定などを行う検査です。

- 検査時間

- 5~10分程度

(症状や検査目的により検査時間が長くなる場合があります。)

心臓カテーテル検査

心臓疾患(心筋梗塞・狭心症・弁膜症・先天性疾患・不整脈など)の患者さまに行う検査で細い管(カテーテル)を腕の血管や足の付け根の血管から挿入し、心臓まで到達させて検査や治療を行います。

検査の内容は、心臓の動きや形の変化、血液の逆流の状態を調べたり、心臓内の血圧・採取した血液中の酸素濃度・心臓が送り出す循環血液量などを測定したり、心臓内での電気の伝わる速さを調べたりします。

また、心臓の栄養血管である冠動脈を造影剤を使って連続撮影して、カテーテルの中を小さな風船を進めて、動脈硬化で細くなった血管や詰まってしまった血管を膨らませる治療(経皮的冠動脈形成術:PTCA)を行ったりします。

また、高周波電流を流して心筋組織内の異常な電気回路を焼き切ることで動悸を取り除くカテーテルアブレーションという治療も行っています。

検査科の役割

ポリグラフの操作

心臓内の血圧の測定や、心電図の記録、心拍数の管理を行いいます。

体外式ペースメーカの操作

徐脈もしくは検査中や治療中に徐脈になるおそれのある患者さまに対して医師が一時的にペースメーカを挿入し、医師の指示に従って装置を操作します。

心血管エコー検査室の場所案内

心血管エコー室は12番の第二循環器内科・泌尿器科の奥にございます。

腹部エコー検査室の場所案内

腹部エコー室は放射線科【16番】横にございます。(腹部エコー室【19-1】)

2012年7月より、当院は電子カルテ導入に伴い、検査時は患者さまのお名前ではなく、受付番号でお呼びしております。受付番号とは当院受診時に渡されます番号です。以前から検査を受けられている患者さまには急な変更に大きな戸惑いがあるとは思いますが、個人情報保護のため、ご理解の程よろしくお願いいたします。ご本人確認は、エコー検査室内にご案内した後に確認させていただいております。

検査に際してのお願い

- 検査は予約制です。

- 心臓・血管・腎動脈の超音波検査は検査自体に痛みはありませんので安心して受けていただけます。

- 患者さまの状態や検査内容により検査時間が長くなることや検査呼び出しの順番が前後することがあります。

- 心臓と血管の超音波検査など検査が2項目以上ある方は検査時間が30分以上かかる場合がございます。

現在、心血管エコー検査室では機器6台で検査を行っています 高性能の機器があることで患者さまの待ち時間及び検査時間の短縮に繋がることと思います。 高性能な機器であるため救急時にエコー機器を持っていき検査することがあります。 救急依頼が多いときはエコー機器と技師がどうしても通常より少なくなり、待ち時間が長くなります。 ご理解いただきますようお願いいたします。

検査に多い疑問をまとめてみました 検査は何でも不安なものです。 痛いのか、待ち時間・検査時間はどれくらいかかるのか、検査前に準備しておかなければいけないことがあるのかなど聞きたいけれど聞きにくいことがあるかと思います。

検査に関する Q&A

Q.エコー検査は痛い?痛くありません。エコーは超音波です。無侵襲の検査ともいえます。超音波は皮膚に直接当ててかつ専用のジェルを体に塗って検査します。(ジェルの主成分はお水です。当院では温めて使用しています)

検査の内容によって違います。

- 心エコー検査

- 15~30分

- 腎エコー検査

- 15分程度

- 下肢・上肢エコー検査

- 30分

表記した時間はあくまで目安です。患者さまの状態や検査依頼内容(どこをみてほしいのか)により長くなる可能性があります。また検査項目が多数あるときは検査時間が45分以上かかる場合がございます。長くなる検査の場合は事前にお伝えいたします。

当院は待ち時間短縮のため、現在予約制をとっています。予約時間前に受付をしていただいた患者さまに関してはできる限り時間を重視して検査を進めておりますが、状態が重篤な患者さまに対しては最優先で検査をさせていただいています。

また、救急時にエコーの機器を持っていき検査することもあります。救急依頼が多いときはエコー機器と技師がどうしても通常より少なくなります。患者さまとご家族の方にはご理解・ご協力をお願いいたします。予約時間から遅れる場合はできる限りエコー室からお声をおかけいたします。

基本的にはございません。ただし、特殊な検査で事前に準備していただきたいときは事前にご本人様にお伝えいたします。

受付時にご相談ください。女性の患者さまに限ります。相談があれば出来る限り応じますが、女性の技師数が限られているため検査の順番が遅くなり、待ち時間が長くなる可能性があります。あらかじめご理解ください。

お気軽に担当技師に申し出てください。お部屋はできる限り暖かくしておりますが、寒さの感じ方は人それぞれ違うものです。検査時間が長くなれば途中で寒くなる場合もございます。そのときはお気軽にご相談ください。タオルを準備いたします。

現在、検査室内のかごの中にタオルを置いております。遠慮なくお使いください。

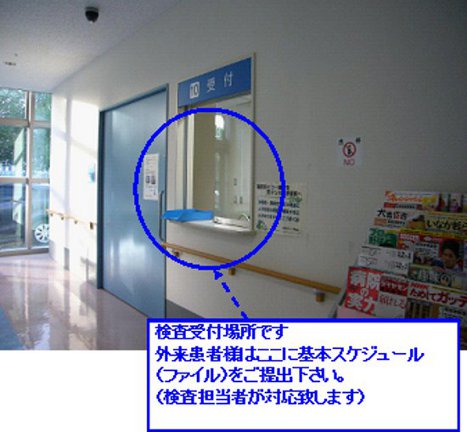

超音波検査の流れ

当院の検査受付から検査終了までの流れを簡単に説明いたします。

- 検査受付にファイルを出します。呼ばれるまで近くの椅子にかけてお待ちください。(お手洗いに行かれる際には受付にお声をかけください)

- 検査時、入り口から受付番号をお呼びいたします。

- 呼ばれましたら技師が伝えたとおりに各部屋にお入りください。

- お部屋に入りましたらお名前と生年月日を確認させていただきます。

- 検査の内容をご理解いただいた上で技師の指示に従い、衣服の着脱をお願いします。

- 貴重品はお部屋内にあるカゴに入れてください。

- 照明を暗くして検査を開始いたします。

- 終了後、衣服を着ていただき、ファイルをお返しいたします。

- ファイルは、残りの検査受付場所か或いは各診療科にご提出ください。

スタッフ紹介 【2025年4月1日現在】

| 臨床検査科長(病理医) | 野元 三治 |

|---|---|

| 臨床検査管理医 | 城ケ崎 泰代 |

| 臨床検査技師長 | 安藤 諭吉 |

| 副臨床検査技師長 | 梅橋 功征 |

| 常勤検査技師 | 22名 |

| 非常勤検査技師 | 5名 |

| 非常勤検査助手 | 2名 |

| 認定資格を有する臨床検査技師数 | |

|---|---|

| 二級臨床検査士 | 3名 |

| 緊急臨床検査士 | 4名 |

| 認定臨床化学者 | 1名 |

| 認定血液検査技師 | 2名 |

| 認定心電検査技師 | 1名 |

| 認定病理検査技師 | 2名 |

| 認定救急検査技師 | 1名 |

| 認定一般検査技師 | 1名 |

| 認定輸血検査技師 | 1名 |

| 細胞検査士 | 2名 |

| 国際細胞検査士 | 2名 |

| 毒物劇物取扱責任者 | 5名 |

| 電子顕微鏡二級技士 | 3名 |

| 心電図検定 一級 | 2名 |

| CDR(Cardiac Device Representative) | 1名 |

| 超音波検査士(循環器) | 9名 |

| 超音波検査士(消化器) | 8名 |

| 超音波検査士(血管) | 6名 |

| 超音波検査士(体表臓器) | 1名 |

| 超音波検査士(泌尿器) | 4名 |

| JB-POT(日本周術期経食道エコー認定) | 1名 |

| 血管診療技師 | 1名 |

| 心エコー図学会認定専門技師 | 1名 |

| BMマイスター(プラチナ) | 1名 |

| 医療情報基礎知識検定 | 1名 |

| 弾性ストッキング圧迫療法コンダクター | 1名 |

| 医療経営士(3級) | 1名 |

| インフェクションコントロールドクター | 1名 |

| 鹿児島県肝炎医療コーディネーター | 8名 |

トピックス

現在、該当するお知らせはございません。