部門紹介

放射線科(ラジエーションハウス)について

放射線科は、高度医療機器を用いて画像検査、治療を行っており、X線撮影装置2台、歯科用撮影装置2台、透視装置1台、CT2台、MRI2台、血管撮影装置5台(ハイブリッド手術室1台)、ポータブル撮影装置4台、ポータブル透視撮影装置1台、スペクト装置2台、リニアック装置1台、腔内照射装置1台の最先端装置が稼働しています。

放射線診療にあたっては、診療放射線技師のみならず、CT・MRI担当看護師、RI担当看護師、放射線治療担当看護師、血管撮影室担当看護師・臨床検査技師・臨床工学士、受付事務とチームを組んで行っており、『気づきの心が築く医療』をスローガンに良質な検査や治療を心掛けています。

医療被ばくの低減や医療被ばくに対する患者さまからの相談にも力を入れ、2006年に全国で3番目となる医療被ばく低減施設の認定を取得し、2017年に更新のための訪問審査を受け、継続した医療被ばく低減の取り組みが評価され、認定を取得しました。

また、個々のスキルアップにも力を入れ、診療放射線技師免許以外に下記の資格を各個人がそれぞれ取得しています。さらに全員が研究活動に関わり、毎年10題前後の研究業績を上げています。TVドラマの『ラジエーションハウス』に負けない熱い気持ちで日常臨床に臨んでおります。

診療放射線技師長

当院の診療放射線技師が他に取得している資格と人数

| 法律上必要な国家資格 | |

|---|---|

| 第一種放射線取扱主任者 | 3名 |

| 第一種作業環境測定士 | 3名 |

| 衛生工学衛生管理者 | 3名 |

| 診療の質に関する認定資格 | |

| 放射線治療専門放射線技師 | 3名 |

| 放射線治療品質管理士 | 2名 |

| X線CT技師専門技師 | 1名 |

| X線CT認定技師 | 3名 |

| 救急撮影認定技師 | 2名 |

| Ai認定診療放射線技師 | 1名 |

| 検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 | 1名 |

| 画像等手術支援認定診療放射線技師 | 4名 |

| 肺がんCT検診認定技師 | 1名 |

| PET講習会受講 | 1名 |

| X線診察室漏えいX線測定士 | 1名 |

| 管理上必要な認定資格 | |

| 放射線管理士 | 2名 |

| 放射線機器管理士 | 1名 |

| 医用画像情報精度管理士 | 1名 |

| 教育に関する認定資格 | |

| 診療放射線技師実習施設指導者等養成講習会受講 | 1名 |

| 臨床実習指導教員 | 1名 |

一般撮影検査

一般撮影検査はX線検査の中で、最も基本的で重要な検査です。一般撮影室は2室、歯科撮影室は1室あり全てデジタル撮影装置を導入しております。従来のアナログ撮影とは異なりデジタル化することで、それぞれの部位や読影に最も適した濃度とコントラストに画像処理し、1回の撮影で診断価値の高い画像を取得することが可能です。一般撮影室は各部屋に立位、臥位装置が2台の計4台、歯科撮影室はデンタル撮影装置とパノラマ撮影装置が稼働しています。

X線立位撮影装置

X線立位撮影装置

X線臥位撮影装置

X線臥位撮影装置

パノラマ撮影装置

パノラマ撮影装置

デンタル撮影装置

デンタル撮影装置

透視撮影検査

透視撮影検査は、X線を利用して身体の中を透視しながら撮影する検査です。ERCP (内視鏡的逆行性胆管膵管造影)※、腸閉塞チューブの確認、さらにバリウムやヨード系造影剤を使用した胃や腸の消化管系の造影検査や、外科や泌尿器科系の造影検査を行っています。

当院で稼働しているX線透視撮影装置は、被ばくが少なく、高画質であるのが特徴です。

※ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)とは

内視鏡を使って胆管・膵管を造影する検査です。寝転んだ状態から、口に内視鏡を入れ十二指腸まで進め、さらに細い管(カテーテル)を膵管・胆管の中に挿入します。

カテーテルから造影剤を入れ、膵管や胆管のX線写真や透視画像の撮影を行います。

また膵液や胆汁を採取したり、病変部から組織や細胞を取って検査を行うこともあります。

イレウスチューブ

イレウスチューブ

尿路造影

尿路造影

小腸ファイバー

小腸ファイバー

骨密度測定装置

骨密度検査は、骨粗鬆症(骨がもろくなり骨折しやすくなる病気)の代表的な検査です。骨粗鬆症の初期には自覚症状がほとんどありません。検査時間は約10分ほどです。骨の強さに関わる成分の量を測る検査で、当院ではDEXA法を用いて検査を行います。

DEXA法とは、二種類の量の異なるX線照射して正確な骨密度を測定する検査方法で、日本骨粗鬆学会のガイドラインにおいても推奨されている優れた検査方法です。

従来の方法の様に手の骨で測定せずに、骨折しやすい腰椎と大腿骨頚部を直接測定し、より重要で正確な診断をすることができます。

骨密度測定装置

骨密度測定装置

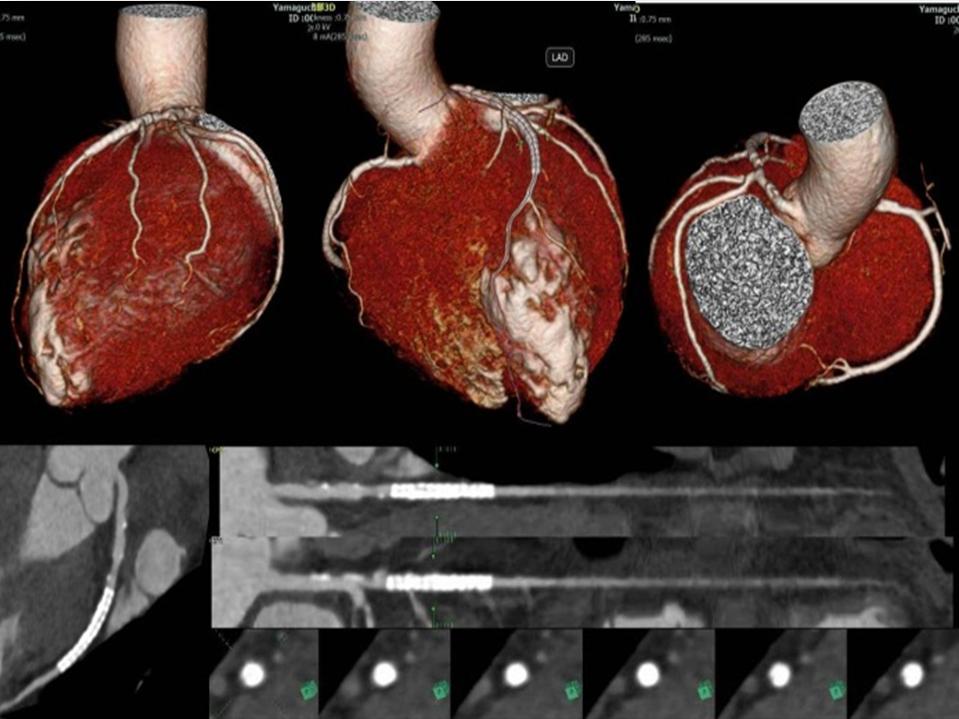

2管球128スライスCT装置(シーメンス社製)と64スライスCT装置(シーメンス社製)の2台体制で検査を行っています。

2管球128スライスCT装置は、管球回転速度は1回転が0.28秒であり、高速撮影が可能となります。特に、冠動脈CT検査において高いパフォーマンスを発揮します。10秒程度の息止め検査で冠動脈の狭窄や石灰化、プラークの存在を評価することができます。また、広い範囲を高速かつ微細に撮影することが可能であるため、高齢の方で息を止めることが困難な場合でも精密な画像を撮影することができます。さらに、0.5mm以下の小さな病変や細かい血管の情報を得ることができます。

64スライスCT装置は、放射線治療計画用としても使用しています。大口径の装置であるため、圧迫感の軽減が得られます。

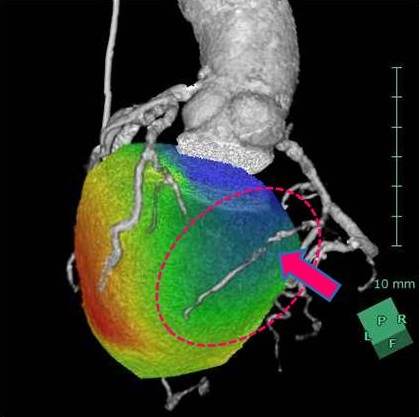

また、画像を処理においては、3次元的な画像を提供することが可能です。さらに、他の検査(MRI検査やRI検査など)の画像と重ね合わせにより単一検査のみでは得られなかった新たな情報を得ることが可能であり、診断精度の向上に大きく寄与しています 。

2管球方式128スライスCT装置

2管球方式128スライスCT装置

大口径64スライスCT装置

大口径64スライスCT装置

頸部動脈

頸部動脈

体幹部血管

体幹部血管

冠動脈3DCT

冠動脈3DCT

CT・RI融合画像

CT・RI融合画像

MRI検査は、X線を使用せずに磁石と電磁波の力によって人体の色々な断面を写真のように撮影し、身体の中を見ることができる画像診断です。X線を使用しないため、放射線被ばくの心配がありません。

当施設の装置は、2024年6月に最新鋭の1.5T(テスラ)MRI装置が導入され、3TMRI装置と合わせて2台のMRIが稼動しています。2台の装置には高速撮像技術や身体の動きによる画像の乱れを補正する技術が備わっており、体動のある患者さまや小児の患者さまでも短時間で検査できるようになりました。

MRIの主な検査部位は頭部が最も多く、その他に腹部(肝臓、胆嚢、膵臓など)、骨盤(子宮、卵巣、前立腺など)、脊椎(頚椎、胸椎、腰椎)、心臓などを行っており、2023年からは、全身の腫瘍や炎症を検索するDWIBS:ドゥイブス(背景抑制広範囲拡散強調画像)の検査も開始いたしました。

MRI(3T)装置

MRI(3T)装置

MRI検査を行う際に下記に該当する方は担当者に申し出てください。

- 心臓にペースメーカ、ICD、CRT-P、CRT-Dを使用している方

- 体内に電子電気部品を装着している方

- 脳動脈瘤の手術を受け金属クリップを入れている方

- 金属製の人工心臓弁を入れている方

- その他の金属を体内に入れている方

- 妊娠している方

- 閉所恐怖症の方

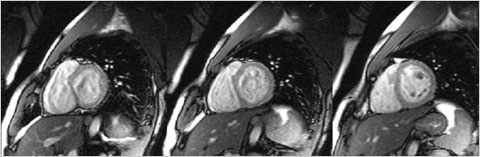

心臓

心臓

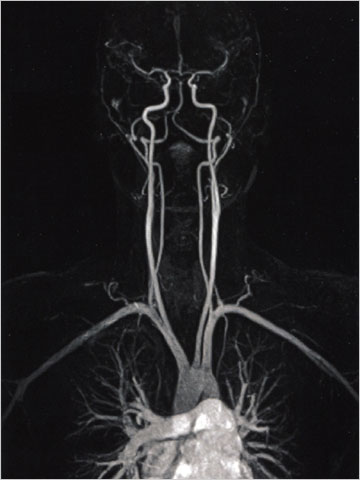

頸部血管

頸部血管

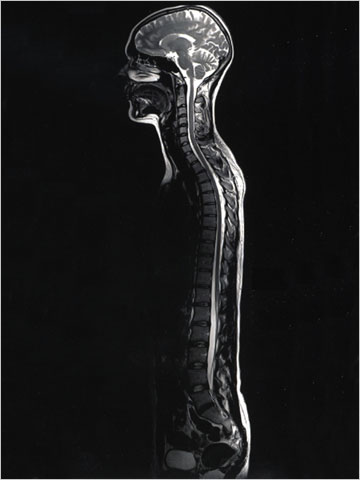

脊髄

脊髄

血管造影検査とは、カテーテルと呼ばれる細い管を血管内に挿入し、そこから造影剤を注入し、各臓器につながっている血管を映し出す検査です。

当院では主に心血管、脳血管、肝臓の検査及び治療を行っています。血管撮影装置は、フラットパネルを搭載したバイプレーン装置3台と、血管撮影装置とCT撮影装置を組み合わせたIVR-CT装置が稼働しています。

検査や治療は数人の医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、看護師がチームを組んで、検査及び治療を行っています。

心血管

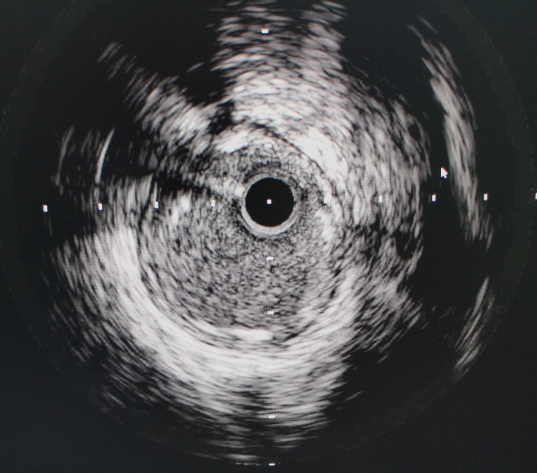

通常の心臓血管造影検査の他に、心臓に血液を送っている血管(冠動脈)が細くなって生じる心筋梗塞などに対して、IVUS(血管の中を超音波で見る装置)を使用して血管内の状態を確認しながら、PTCA(細い風船を使って狭くなった血管をふくらませる治療)やSTENT(細い筒状の金属網を狭くなった血管に入れる治療)留置を行っています。

さらに、ローターブレ―ター(硬い石灰化病変で狭くなった血管に対し、ダイヤモンドのバーを回転させて削り取る治療)やアブレーション(不整脈に対し、カテーテル先端の電極と背中に貼った対電板との間に高周波を流し、心臓への不正な回路を遮断する治療)などの治療も行っています。

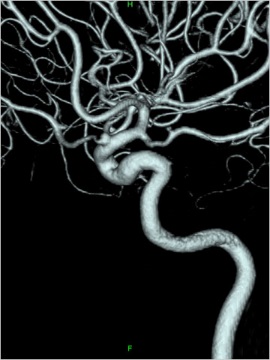

脳血管

通常の脳血管造影検査の他に、脳血管の中にできた動脈瘤に対しコイルをつめて治療するコイル塞栓術や、動脈硬化によって細くなった頸動脈に対し、細い風船を使って狭くなった血管をふくらませる治療も行っています。

さらに脳血管内につまった血栓を除去する治療も行っています。

腹部血管

主に肝臓の腫瘍に対する肝動脈化学塞栓療法(TACE)を行います。肝動脈化学塞栓療法(TACE)とは肝動脈内にカテーテルと呼ばれる細い管を腫瘍の栄養血管に進め造影剤と抗がん剤の混合液を注入後に塞栓物質を注入し腫瘍を壊死させる治療法です。その他に栓物質を使わずに抗癌剤だけを注入する肝動注化学療法(TAI)も行っています。

血管造影装置

血管造影装置

血管撮影装置1

血管撮影装置1

血管撮影装置2

血管撮影装置2

IVR-CT装置

IVR-CT装置

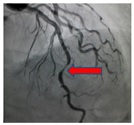

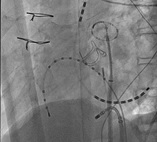

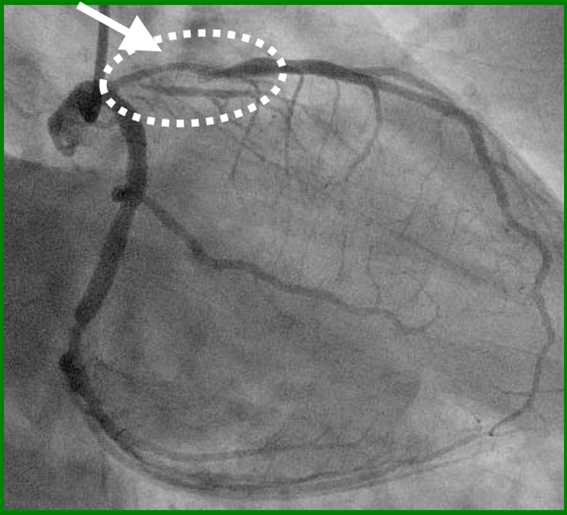

冠動脈狭窄治療前

冠動脈狭窄治療前

冠動脈狭窄治療後

冠動脈狭窄治療後

アブレーション

アブレーション

血管内超音波

血管内超音波

脳動脈

脳動脈

ハイブリッド手術室

ハイブリッド手術室とは、手術台と心・血管X線撮影装置を組み合わせた手術室のことです。従来は、手術室と撮影装置が別の場所に設置されていたため、患者移動が必要で迅速な対応が難しかったのですが、ハイブリッド手術室で必要な機器が組み合わさることで、カテーテルで血管内治療を行いながら手術も実施することが可能になります。

当院では大動脈弁狭窄症に対するTAVI(経カテーテル大動脈弁治療)と大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術を主に行っております。TAVIやステントグラフト内挿術による治療は、開胸(開腹)手術より切開部分が小さく所用時間も短いために、負担が少ないのが特徴になります。

RI検査は、核医学検査またはシンチとも呼ばれており、微量の放射線同位元素(RI:ラジオアイソトープ)を注射して病気の有無を調べる検査で、心筋シンチ、脳血流シンチ、肺血流シンチ、骨シンチ、腫瘍シンチなど様々な検査を行っています。

この検査は、特定の臓器に集まる標識化合物と微量の放射性同位元素を混合して体内に投与します。それにより特定の臓器や組織に取り込まれる過程や取り込まれた分布を画像にして診断を行います。放射線の多くの検査が組織の形態的な異常を調べる検査であるのに対して、RI検査は臓器・組織の機能的な異常を調べられるところが大きな特徴となっています。

当院は、2台の装置が稼働しており、検査予約待ちの短縮に寄与するとともに、短い時間で検査を行う事ができます。年間の総件数は約2,000件余りで、その内、心筋シンチ検査は約1,800件余りで、全国トップレベルの検査数を誇っています。

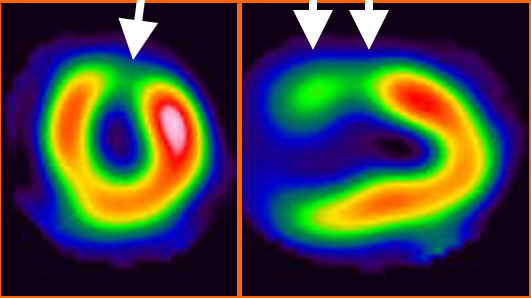

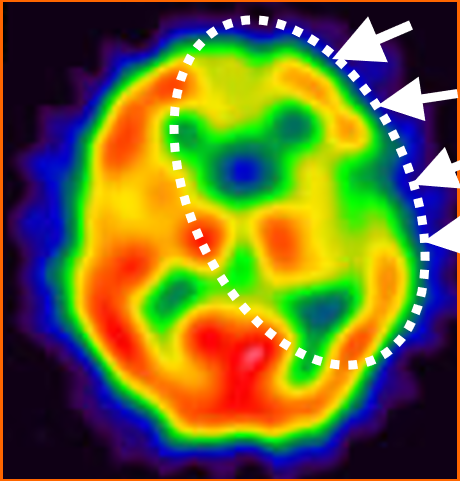

心筋シンチが有用であった臨床例

心筋シンチ画像

心筋シンチ画像

心筋の血流が不足している部位が欠損像となり、心臓に血液を与えている冠動脈の疾患が示唆された。

冠動脈造影画像

冠動脈造影画像

心臓カテーテル検査における冠動脈造影撮影では、心筋シンチの所見と同一の部位の冠動脈が狭窄していた。

脳血流シンチが有用であった臨床例

脳血流シンチ画像

脳血流シンチ画像

脳の血流が不足している部位が欠損像となり、脳に血液を与えている動脈の疾患が示唆された。

MRIによる脳血管画像

MRIによる脳血管画像

MRIにおける脳血管撮影では、脳血流シンチ所見と同一部位の動脈が狭窄していた。

放射線治療部門紹介

当施設の放射線治療部門では地域がん診療連携拠点病院として、専門的な放射線治療を行い、がん患者様に対するがんの根治を目的とした根治照射や全身照射、がんによる痛みの緩和を目的とした緩和照射等、患者さんの状態によって幅の広い放射線治療を提供しています。放射線治療に関する専門的資格を有するスタッフが在籍しており、患者様やそのご家族の方々が不安なく放射線治療を受けていただけるように、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。

放射線治療とは

放射線治療は外科療法、薬物療法と並ぶ、がんに対する治療方法の1つです。患者さんの体の状態、がんの種類や進行状況を総合的に判断し、治癒を目指す治療または症状緩和を目的とした治療まで、幅広く応用されています。

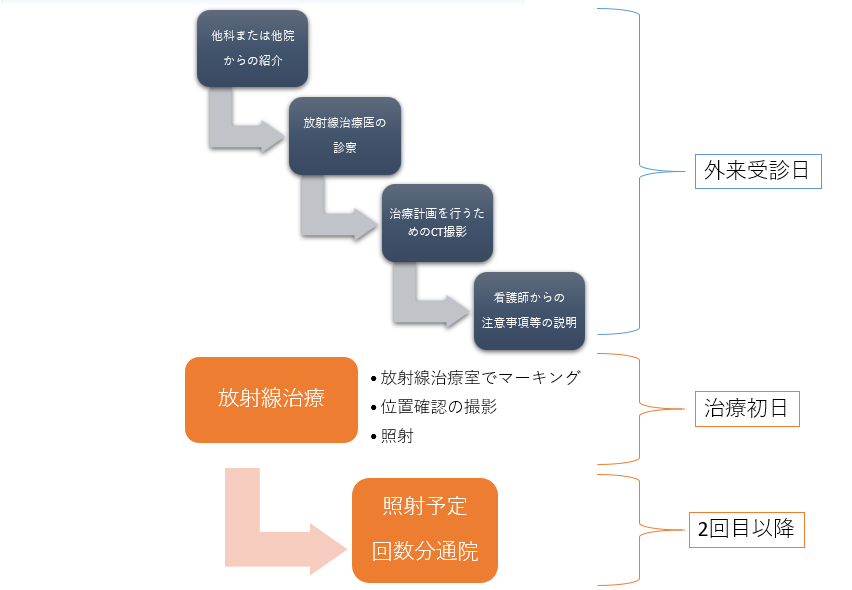

放射線治療の大まかな流れ

鹿児島医療センターの放射線治療

当院では1981年(昭和56年) 8月より、三菱電機社製のリニアックML-15MⅢ型により放射線治療を開始しています。

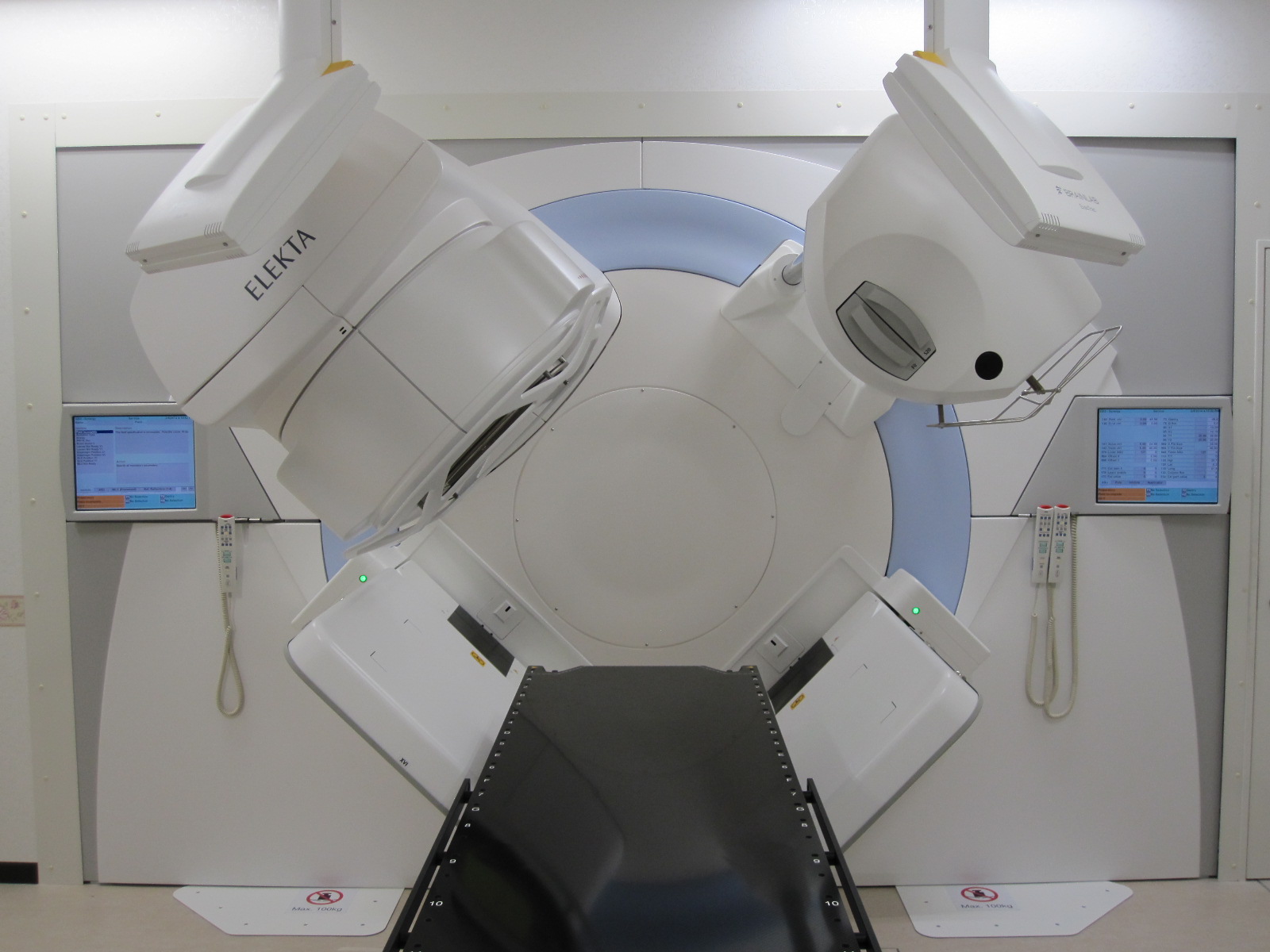

2003年(平成15年)8月に同じ三菱電機社製のMHCL-15DPに更新し、更に2014年(平成26年)2月にはElekta社製のSynergyに更新して、約43年間の放射線治療の歴史があります。

2024年(令和6年)3月現在で、約43年間の放射線治療延べ人数5800名ほどの放射線治療を行っています。

現在、当院に導入されているElekta社製のSynergyでは、3種類のX線エネルギー(4・6・10MV)と5種類の電子線(4・6・9・12・15MeV)を有しています。画像誘導放射線治療(IGRT)によって治療対象である腫瘍の位置(深さ)、周辺臓器の状況に合わせて、適切なエネルギーを選択し、MLC(multi leaf collimator) で照射を形成して、正確な放射線治療を行っています。安全かつ有効な放射線治療を皆様に提供できるよう医師、放射線技師、看護師の連携によるチームワークで取り組んでいます。

特徴小さな腫瘍に対して高精度な放射線治療を可能にした最新の照射技術に対応したマルチリーフコリメータ Agility™

高精度放射線治療を前提とした新設計のマルチリーフコリメータであり、小さな腫瘍への高精度な放射線治療を可能にします。

また、最高速度が早いため、複数部位への同時照射およぴ、照射野最適化治療時間短縮が可能です。

このAgility™により、小さな腫瘍に対しても、周囲の正常組織に当たる放射線の量を最小限に抑えながら、放射線治療を行うことができます。

IGRT(画像誘導放射線治療)

高精度放射線治療では、サイズの小さい腫瘍に放射線を当てる場合、腫瘍が正常組織の近くにあることがあるため、放射線を当てる位置決めが重要です。そのための補助技術として行うのがIGRT (画像誘導放射線治療)です。

IGRTとは、治療前に治療部位のX線画像やCT画像(コーンビームCT)を撮影することにより、位置のずれ量を求めて寝台を移動させ、mm単位で位置の修正を行う高精度放射線治療技術です。この位置照合装置としてBRAINLAB社製ExacTracシステムと6軸補正機能付きの治療寝台を用いて高精度の治療を行っております。

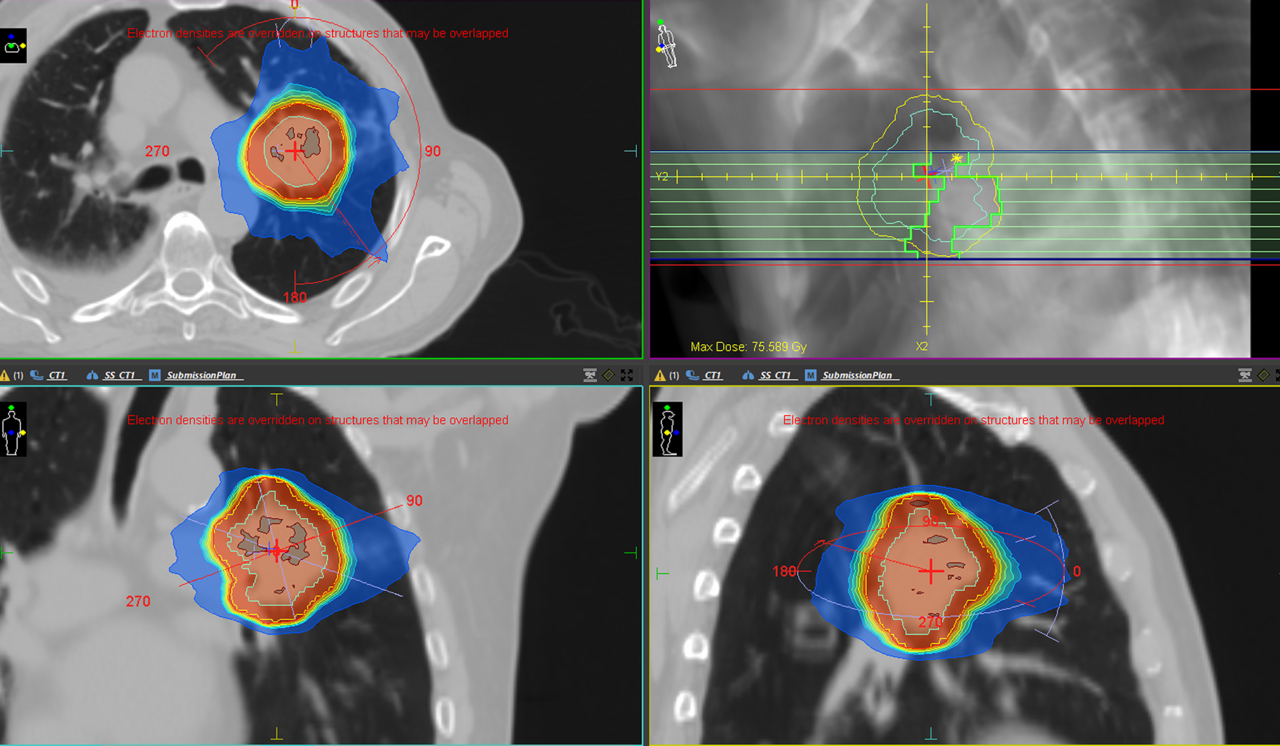

最新の放射線治療計画装置 ELEKTA社製Monaco

MonacoはElekta社の提供する最高水準の放射線治療計画装置システムです。これにより短時間で効果的短時間で適切な治療計画を立案しており、治療装置の特性を生かした、高効率な治療計画が立案可能です。

RALS

密封小線源治療は、病変部に器具を配置して細い管をつなぎ、その管を通して放射線源を送り込む治療法です。現在放射線源としてIr-192(半減期78.83日)を装備していますが、年間3回交換しています。

1981年(昭和56年)より、島津製作所の回転照射装置RTGS-2A(コバルト)で、密封小線源治療を開始しています。

1998年(平成10年) 3月にNucletron社の マイクロセレクトロンHDR-V2に更新、更に2017年(平成29年) 3月に同社のマイクロセレクトロンHDR-V3に更新して、現在使用しています。リニアック同様、密封小線源治療も約43年の歴史があります。

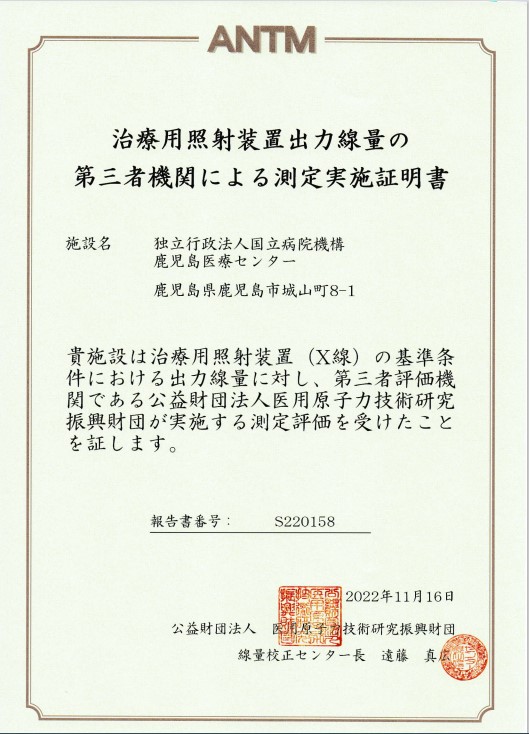

治療用照射装置出力線量の第三者機関による測定評価プログラム

当院は、公益財団法人医用原子力技術研究振興財団の「治療用照射装置出力線量の第三者機関による測定評価プログラム」に参加しています。

放射線治療では、治療用照射装置の出力線量が全国的に同一基準ということが基本になっています。当院でも出力測定は行ってますが、2022年11月に第三者機関による出力評価を受け、適切な出力線量であるという評価を受けました。

出力測定を第三者機関が行う第三者評価プログラムは、世界各国で実施されており、重要な管理項目となっています。今後も、質の高い放射線治療を行っていきます。

放射線治療 Q&A

Q.放射線治療は何日行いますか?照射部位や、1日に照射する線量の違いにより、数日で終わるものから30日以上続くするものまであります。 通常は1日1回、週5回(平日のみ)で実施します。

放射線治療を行う部位、場所によって異なります。照射範囲が日焼けしたように赤くなることや黒く変色することもあります。時には重症化し、ただれることもありますが、時間経過により少しずつ回復します。

例)頭部では脱毛、口腔で口の渇き、味覚の異常、胸部で咳、息切れ、腹部で軟便や下痢など、照射される部位によってさまざまな副作用が起こる可能性があります。

放射線治療期間および治療後に症状が出た場合には、放射線治療医師にご相談下さい。

副作用は主に、治療後すぐに発現する急性の副作用と、数か月から1年以上経過してから発現する遅発性の副作用があります。 急性の副作用は皮膚の炎症や痒み、水ぶくれ。その他、頭痛、脱毛、吐き気、疲労感や食欲減退、白血球の減少による感染症のリスクなどがあげられます。

放射線治療を行いながらの通院は可能である場合があります。

しかし、別の治療(抗がん剤治療、放射線治療、ホルモン療法など)を併用して行っている場合は、治療のため入院が必要になります。放射線治療中は、ほとんどの場合、平日毎日通院になりますので、患者様の体調に合わせて判断していきます。

スタッフ紹介 【2025年4月1日現在】

| 放射線技師長 | 大浦 弘樹 |

|---|---|

| 放射線副技師長 | 濱田 圭介 |

| 診療放射線主任技師 | 5名 |

| 診療放射線技師 | 12名 |

| 放射線助手 | 1名 |